大禹陵文化積淀深厚,碑廊內展示了記述唐明清時重修禹陵禹廟、祭祀大禹陵以及有關水利的碑刻十余通。這些碑刻帶我們一次次回望歷史,其中最著名的為《會稽刻石》。

公元前210年(秦始皇帝三十七年),秦始皇東巡至此,上會稽,祭大禹,望于南海,感嘆之余命宰相李斯撰寫了這篇銘文,此刻石世稱“會稽刻石”。由于系李斯撰并書,故俗稱“李斯碑”。后來司馬遷將此全文載入《史記》。

會稽刻石現存版本也有多種。1341年(元惠宗至正元年),紹興路總管府推官申屠駉,以家藏舊本摹刻成碑,刻于府學宮稽古閣,并在碑陰面增刻“嶧山碑”。清代康熙年間(1661年—1722年),碑陽面會稽刻石被石工磨損,而碑陰面嶧山碑文仍在。1792年(乾隆五十七年),紹興知府李亨特囑錢泳以申屠氏本雙鉤上石,由劉征重刻,立于府學宮原處,文后有李亨特自跋及清代學者翁方綱、阮元、陳焯等題記。此碑于1987年由原府學宮(今紹興稽山中學)移置于大禹陵碑廊內,碑高2.2米,寬1米,為碑廊內最大的石碑。

正文四字一句,三句一韻,共24韻節,計288字,較《史記》所記少一字。其文字凝練、雋永,文風莊重、典雅,文思暢達、井然。讀起來朗朗上口,是銘文中的代表作。其內容主要記載了秦始皇的豐功偉績以及統一六國的方針政策。

碑上的字體屬于小篆,小篆字型端正勻稱,修長宛轉;筆畫橫平豎直,圓中有方;結構平衡對稱,環抱緊密。每個字比例嚴謹,長寬比大致是3:2,符合人們的審美,在中國書法史上有著極高的地位。而作為小篆的整理和創造者——李斯,被后世稱為小篆之祖。

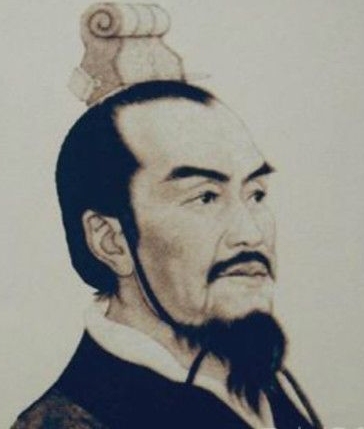

李斯(約公元前284年—公元前208年),名斯,字通古。秦代著名的政治家、文學家和書法家。

歷代文人對李斯的書法藝術都有著極高的評價。唐李嗣真《書品后》中贊嘆:“李斯小篆之精,古今妙絕。”宋劉跂《秦篆譜序》中說:“李斯小篆,古今所師。”康有為《廣藝舟雙楫》中稱贊:“相斯之筆畫如鐵石,體若飛動,為書家宗法”。魯迅先生也稱贊李斯的書法“質而能壯,實漢晉碑銘所從出也。”由此看來,后世之人將其書碑奉為楷則,的確當之無愧。

近距離感受這彌足珍貴的文化遺產,也算是對書法文化進行了一次尋根。文化遺產不僅僅是精神層面的寶貴遺產,也是我們民族引以為傲的文明指針,多一份景仰和傳承,意義深遠。

會稽山景區 裘航 文圖